Pão ou commodity: Geografia da Produção de Alimentos

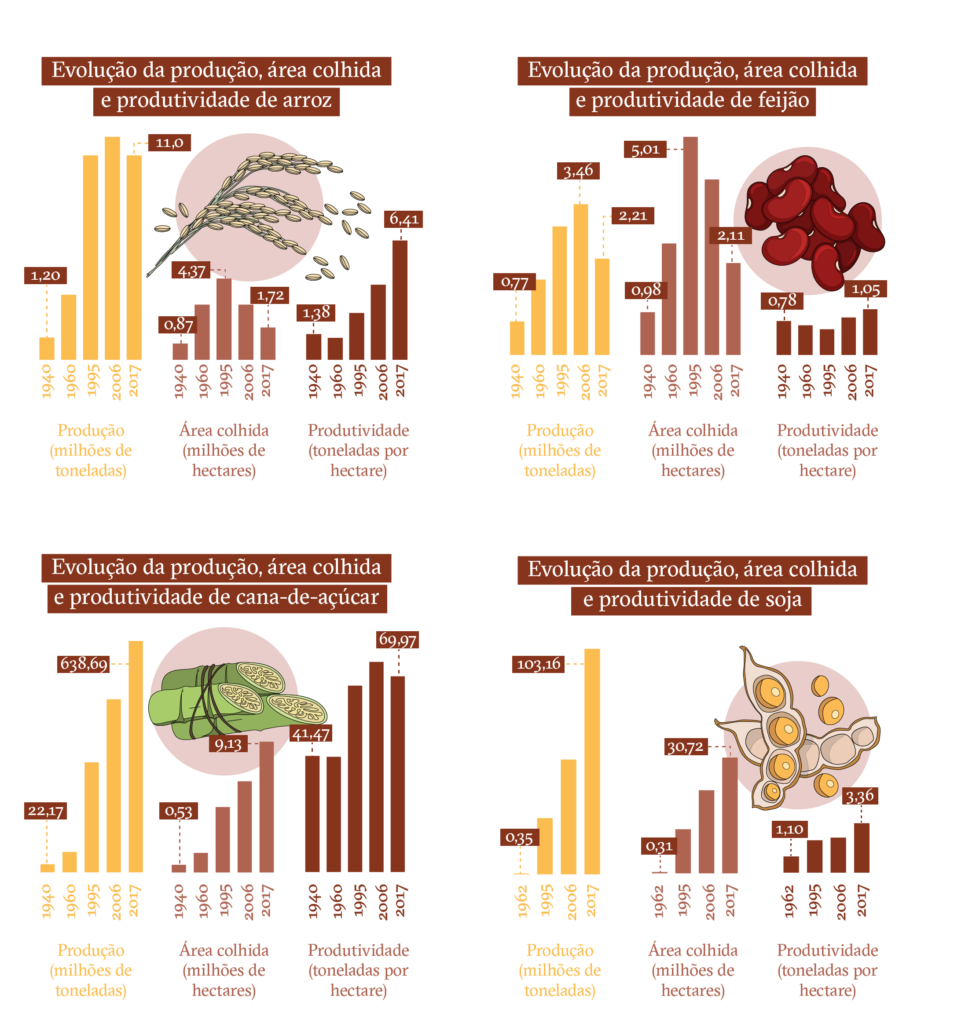

Colocássemos as atuais lavouras de soja brasileiras uma ao lado da outra, elas ocupariam área equivalente ao estado do Maranhão – ou mais de três vezes o território de Portugal. As plantações de cana-de-açúcar, por sua vez, já ocupam o dobro da área urbana do Brasil, enquanto que as pastagens ocupam 154 milhões de hectares de Norte a Sul – área 6,2 vezes maior que o estado de São Paulo. Somadas, agricultura e pecuária ganharam 81,2 milhões de hectares nos últimos 35 anos, um crescimento de 44,6%; e a soja representa boa parte disso: foi ela a cultura que mais expandiu no período entre 1962 e 2017, saltando de 310 mil para 30 milhões de hectares em área colhida (alta de 9.577%); o aumento de produção foi superior a 29.000%. A cana-de-açúcar, outro monocultivo, teve um crescimento em produção de 2.781% entre 1940 e 2017, com ampliação da área colhida de 53 mil hectares para 9,13 milhões (1.622% mais).

Em sentido inverso, porém, os alimentos basilares da cultura brasileira – arroz e feijão – tiveram redução em sua área de colheita e também em seu volume de produção nos últimos anos: o feijão, atualmente, ocupa uma área menor do que ocupava em 1960 (tendo caído de 2,5 milhões de hectares para 2,1); em 1995, produzia-se 2,95 milhões de toneladas desse grão no Brasil, com um pico de 3,46 milhões em 2006. Em 2017, contudo, a produção caiu para 2,21 milhões de toneladas – abaixo do que se produzia duas décadas atrás. Já o arroz, que nos anos 1960 ocupava 2,97 milhões de hectares em área colhida e cresceu para 4,37 milhões em 1995, caiu para os mesmos 2,97 milhões em 2006 e ainda menos em 2017: 1,72 milhões de hectares. Em termos de produção, o arroz – após crescimento entre 1940 e 1995 – manteve-se estável, variando entre 11 e 12 milhões de toneladas até 2017.

Em geral, as culturas destinadas à alimentação animal (como sorgo, soja e milho) e a cana-de-açúcar, uma cultura alimentar e energética, utilizada principalmente para produção de açúcar, biocombustível e cogeração elétrica, apresentaram aumentos de produção substancialmente maiores do que culturas tradicionalmente alimentícias, como arroz, feijão e mandioca. Tudo isso, evidentemente, impacta a mesa do brasileiro e o atual quadro de fome que experienciamos no Brasil.

O feijão está entalhado na cultura brasileira. O grão já foi cantado por Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Clara Nunes e Beth Carvalho, entre tantos outros nomes da música popular brasileira.

O samba “Saco de Feijão”, de Beth Carvalho, de 1977, tratava da relação perversa entre o valor dos alimentos e a inflação crescente, refletindo o medo da escassez e da fome. No mesmo ano, Clara Nunes e Clementina de Jesus, em “Partido Alto”, tematizam de maneira semelhante: “Energia nuclear / O homem subiu a Lua / É o que se ouve falar / Mas a fome continua / É o progresso, tia Clementina / Trouxe tanta confusão / Um litro de gasolina / Por 100 gramas de feijão”. Anos antes, Cauby Peixoto, no seu disco de estreia, de 1955, também reclamava do preço da dupla popular na marchinha: “O que eu ganho já não chega / Ai, ai, pobre de mim / Lá em casa minha nega toda hora diz assim / Sobe o feijão, sobe o arroz”.

No tempo dos derréis e do vintém

Se vivia muito bem, sem haver reclamação

Eu ia no armazém do seu Manoel com um tostão

Trazia um quilo de feijão

Depois que inventaram o tal cruzeiro

Eu trago um embrulhinho na mão

E deixo um saco de dinheiro

Ai, ai, meu Deus

Beth Carvalho, “Saco de Feijão”

Expansão e concentração fundiária

“A fome no Brasil, que perdura, apesar dos enormes progressos alcançados em vários setores de nossas atividades, é consequência, antes de tudo, de seu passado histórico, com os seus grupos humanos, sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, provocada e por culpa, portanto, da agressividade do meio, que iniciou abertamente as hostilidades, mas, quase sempre, por inabilidade do elemento colonizador, indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e imediata para os seus planos de aventura mercantil”

Josué de Castro, Geografia da Fome

Embora a relação entre a hipertrofia das commodities e a perda de variedade de culturas agrícolas brasileiras não seja linear, causa e consequência, a continuar nesse ritmo não será exagero dizer que o país vai aos poucos se transformando em um grande campo de monocultivos e em uma imensa fazenda de criação de gado. Como indica um estudo do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) [no prelo], a mancha agropecuária no Brasil incorpora terras a taxas altas e de forma relativamente constante ao longo do tempo, independentemente do processo de modernização do setor agropecuário.

Há, nessa expansão, um padrão recorrente: a tendência de intensificação da produção em regiões com a atividade agropecuária já consolidada, combinada a processos expansionistas na fronteira agrícola. Em média, a taxa de incremento de área dos estabelecimentos agropecuários é de dois milhões de hectares ao ano. Acompanha essa tendência os dados sobre desmatamento: o projeto Prodes, que monitora o desmatamento na Floresta Amazônica brasileira, indica uma taxa média nos últimos 20 anos de um milhão de hectares desmatados por ano, evidenciando a relação entre expansão agropecuária e impactos ambientais.

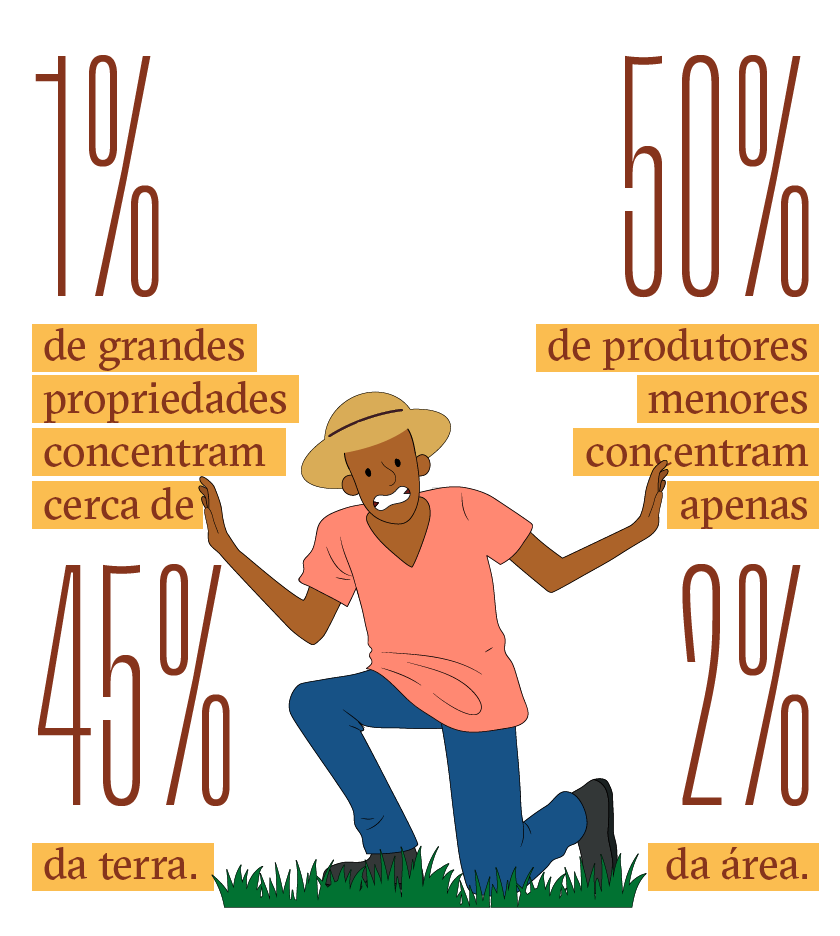

Além da constante expansão da fronteira agrícola, o alto grau de concentração fundiária ajuda a explicar o paradoxo no qual nos encontramos – esse em que, junto à ampliação da produtividade (a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento – prevê novo recorde para a safra 2021/2022), o Brasil assiste à intensificação do flagelo da fome, com mais da metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar (em números de dezembro de 2020: os indicadores apontam para um quadro ainda mais grave hoje). Em nosso país, 1% de grandes propriedades concentram aproximadamente 45% da terra, enquanto os 50% menores detêm apenas 2% da área total explorada. Dessa forma, historicamente baseada em um modelo colonial, escravocrata e latifundiário, com vocação predominantemente econômica, a agroindústria brasileira não se colocou o desafio nem a meta de solucionar o problema da fome no país; ao contrário, acaba por amplificá-lo, ao se situar no centro das principais crises ambientais do presente – mudanças climáticas, perda de biodiversidade, regulação do ciclo hídrico.

Em toda a América Latina se observam números semelhantes de concentração fundiária. Um estudo da Oxfam em 15 países aponta para o fato de que apenas 1% das fazendas ou estabelecimentos rurais na América Latina concentra mais da metade (51,19%) de toda a superfície agrícola da região. A Colômbia é um dos casos mais extremos: só 0,4% das propriedades concentram mais de 67% da terra produtiva.

É verdade então que a produção agrícola descrita por Josué de Castro nos anos 1940 (tecnologicamente atrasada, desorganizada e ineficiente) se desenvolveu em termos tecnológicos, cresceu de forma impressionante e se tornou competitiva internacionalmente; contudo, ao manter seu caráter puramente econômico e altamente concentrado, pouco realizou em termos de distribuição justa de alimentos – e menos ainda em termos de alimentos saudáveis: a cadeia de produção das commodities é indissociável da indústria de alimentos ultraprocessados, tendo um forte impacto na saúde das pessoas – por um lado, pela contaminação da água e da terra devido ao uso abusivo de agrotóxicos; por outro, por gerar os insumos de uma produção que resulta em comidas pobres em nutrientes e ricas em gorduras, sais e açúcares.

Para confirmar as suspeitas, façamos as contas: entre 1940 e 2017, houve um crescimento populacional de 404% no Brasil. De forma geral, a produção agrícola apresentou taxas de crescimento superiores, o que garantiria a oferta – ao menos em quantidade – de alimentos a toda a população nacional. Porém, voltada à exportação e à produção de ração animal, o boom das commodities não resultou na redução da fome. Poderíamos, talvez, atualizar o dilema que Josué de Castro apontou nos anos 1940: no lugar de “pão ou aço”, hoje questionaríamos se “pão ou soja”. Ou, talvez melhor, “pão ou commodity”. No fim das contas, estava certa a economista Maria da Conceição Tavares: “o povo não come PIB” – e nem tampouco o brasileiro está comendo suas commodities.

“Pão ou aço” é o subtítulo do livro “Geografia da Fome”, que Josué de Castro publicou em 1946: “Pão para os homens famintos e impacientes ou aço para as máquinas que depois alimentariam satisfatoriamente os homens” (Geografia da Fome, 1946, p.69)

Violência no campo

Apesar dos avanços tecnológicos ao longo das últimas décadas, o que permitiu o incremento em taxas de produtividade (e de lucro), a lógica de funcionamento do agronegócio manteve-se mais ou menos a mesma no país: latifundiária e com monoculturas, preocupada com ganhos econômicos mais que com os eventuais impactos socioambientais que suas atividades geram. E não falamos apenas dos danos à natureza, expressos nos recordes de desmatamento, de queimadas e emissões de carbono; falamos também da violência concreta contra agricultores familiares, povos originários e comunidades tradicionais. O Atlas da Violência no Campo de 2020, produzido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), identifica aumento em índices de violência nos territórios com maior taxa de desflorestamento, em especial em municípios pertencentes à Amazônia Legal. Assim como a taxa de crescimento da mancha agropecuária é constante, também é constante no Brasil a violência contra lideranças que se opõem ao avanço destrutivo da fronteira agrícola: Chico Mendes, Maria do Espírito Santo, Irmã Dorothy, o massacre de Eldorado do Carajás – a lista é longa. Um relatório recente da ONG Global Witness colocou o Brasil como o quarto país no mundo com mais assassinatos de lideranças ambientais e do direito à terra. No cerne desses conflitos, a expansão agropecuária e de atividades extrativistas, como a mineração e o garimpo.

Os romances da escritora Conceição Evaristo, em especial Ponciá Vivêncio (2003) e Becos da Memória (2006), trazem à tona a questão fundiária brasileira e suas conexões com a miséria, a fome e a trajetória de escravos e descendentes de escravos no Brasil.

O Atlas da Violência do IPEA ainda alerta para uma série de movimentos legislativos que acendem sinais de alerta para o risco de aumento de conflitos violentos no campo: entre eles, a Medida Provisória (MP) 886/2019, que transfere a identificação e demarcação de terras indígenas (TIs) para a alçada do Ministério da Agricultura; o Projeto de Lei (PL) 191/2020, que autoriza a mineração, o turismo e a pecuária em TIs; e a MP nº 910/2019 – depois transformada em PL 2633/2020, aprovado pela Câmara dos Deputados – conhecida por “Lei da Grilagem” e que versa sobre regularização fundiária – os críticos denunciam se tratar de “anistia” e “incentivo” a invasões de terra.

O agro e a fome

Para Josué de Castro, a monocultura determinava claramente a forma com que se daria a apropriação da terra. Culturas como a da cana-de-açúcar, no Nordeste, estimulavam ao máximo o monocultivo e o latifúndio, gerando um grande ônus para a população local, devido à concentração da terra e ao impedimento de um regime alimentar diversificado. Não era a seca, portanto, a culpada pela fome, mas os sistemas econômicos e sociais da região, que beneficiavam grandes proprietários agrícolas, bem como comerciantes e políticos.

“Pelo Brasil afora se tem a idéia apressada e simplista de que o fenômeno da fome no Nordeste é produto exclusivo da irregularidade e inclemência de seu clima. De que tudo é causado pelas secas que periodicamente desorganizam a economia da região. Nada mais longe da verdade. Nem todo o Nordeste é seco, nem a seca é tudo, mesmo nas áreas do sertão. Há tempos que nos batemos para demonstrar, para incutir na consciência nacional o fato de que a seca não é o principal fator da pobreza ou da fome nordestinas. Que é apenas um fator de agravamento agudo desta situação cujas causas são outras. São causas mais ligadas ao arcabouço social do que aos acidentes naturais, às condições ou bases físicas da região”

Josué de Castro, “Geografia da Fome”

Contemporaneamente aos escritos de Josué de Castro, o pintor Candido Portinari retratou retirantes nordestinos que buscavam escapar da seca e da fome que assolava o Sertão. Portinari pintou essa temática dos anos 1930 ao início dos 1960. Hoje, contudo, as pinturas seriam diferentes: a fome se tornou majoritariamente urbana e se espalhou por todo o território nacional. É outra fome; e – ainda assim – persiste: é fome, afinal. O próprio Portinari, aliás, pintou essas transformações, como mostra a coleção “Favela”, dos anos 1950. Assim, para além dos méritos artísticos, as composições de décadas passadas são atuais em sua pertinência: versam sobre um Brasil em que a fome insiste em ficar, mesmo que transformada.

Com o tempo, deixamos de ser um Brasil rural, exportador de café e importador deficitário na produção da maioria dos produtos agrícolas aqui consumidos. Ao contrário, o Brasil se tornou o maior exportador agrícola e de carne do planeta, com uma sociedade predominante urbana. Contudo, o aspecto principal retratado por Josué de Castro, em sua essência, não mudou: o agro brasileiro segue com a mesma índole predominantemente econômica. Mas o que mudou de fato, então, se a fome já não é a mesma? Dentro de um período de 75 anos ocorreram importantes transformações da produção agropecuária brasileira. De 1930 a 1970, o Brasil passou por uma significativa modernização, por conta de um intenso processo de urbanização e de industrialização. Com problemas logísticos, inflação alta e déficit comercial, crises de abastecimento de alimentos persistiam no país, agravadas pela migração rural. Durante as décadas de 1960 e 1970, a alta dos preços internacionais de produtos agrícolas favoreceram as exportações brasileiras e cultivos agrícolas focados no mercado doméstico foram deixados em segundo plano, cenário retratado nas músicas listadas no início desse texto.

O processo de modernização tecnológica iniciado a partir da década de 1970, conhecido como “Revolução Verde”, combinou, simultaneamente, processos de expansão e de intensificação de produção, ampliando junto os efeitos indiretos do agronegócio: o desmatamento e a concentração produtiva, por exemplo, que afetaram de forma distinta os principais cultivos alimentares vegetais do Brasil. Como consequência, há uma explosão do êxodo rural, com o deslocamento de milhões de pessoas do campo para as cidades, gerando uma urbanização desordenada e afetando a agricultura familiar. Os problemas de fome e desnutrição entre as populações mais carentes se agravaram nesse período.

A modernização no campo trouxe aumentos de produção e de produtividade expressivos, especialmente para alguns produtos agrícolas, como demonstramos com a soja e a cana-de-açúcar. A onda liberalizante dos anos 1990 deu início a uma transição na economia do setor agroalimentar, com profundas consequências econômicas, sociais e ambientais, que até hoje não foram equacionadas nem compreendidas completamente. Um boom das exportações de commodities ocorreu nos anos 2000. Hoje, o Brasil é um dos protagonistas do agronegócio mundial, que se auto intitula o “celeiro” do mundo. Somos também um dos países mais desiguais do mundo, que em dezembro de 2020 permitia que 19 milhões de pessoas passassem fome. Como podemos perceber – e Josué de Castro já avisava décadas atrás -, combater a fome através do aumento da produção agropecuária não é uma solução automática.

Agricultura familiar e reforma agrária: um horizonte possível?

A agricultura familiar é responsável por boa parte da comida que chega à mesa das famílias brasileiras: 83% da mandioca; 70% do feijão; 58% do leite de vaca; e 46% do milho – para ficarmos em alguns exemplos. Em geral, com práticas menos ofensivas que a agropecuária hegemônicao, a agricultura familiar traz qualidade, nutrientes e saúde ao prato da brasileira e do brasileiro. Contudo, a carência de políticas públicas voltadas a esses produtores tem tido um resultado previsível: a redução da agricultura familiar no país.

Apesar de sua importância, programas bem-sucedidos como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar) têm sofrido com o desmonte e com a desestruturação nos últimos anos. O fechamento de linhas de crédito e a redução de 95% do PAA em 8 anos ajudam a explicar o atual quadro da fome no Brasil. Ao mesmo tempo – e apesar dos evidentes impactos socioambientais atrelados ao setor agropecuário, que muito produz mas pouco alimenta -, os subsídios concedidos à cadeia produtiva da carne bovina no país custaram R$ 123 bilhões aos cofres públicos entre 2008 e 2017. Outros modelos de produção, percebe-se, não obtiveram amparo correspondente.

Além disso, segundo dados do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), relativos ainda a 2016, há um seleto grupo de 729 proprietários que possuem, juntos, uma dívida de R$ 200 bilhões com a União. As terras pertencentes a esse grupo abrangem mais de 6,5 milhões de hectares, segundo informações cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Quantas políticas voltadas à segurança alimentar dos brasileiros poderiam ser financiadas com o recurso dessa dívida? Em sua crítica aos “reis do agronegócio” – que produzem “alimentos com veneno” – Chico César já avisava: “É o pequeno produtor que nos provê”.

Há 75 anos, em “Geografia da Fome”, Josué de Castro destacava um conjunto de medidas que visavam reformular a economia agrária do país; entre elas, o combate ao latifúndio e à monocultura e o incentivo à “poli-agricultura”. “Poli”, em oposição ao “mono”, é a defesa do autor de um sistema de produção que de fato satisfaça as necessidades alimentares do povo – diferente, portanto, do implantado nas grandes propriedades monocultoras.

Posto diante do dilema do “pão ou aço” (ou, na versão atual, “pão ou commodity“), Josué de Castro não escondia sua defesa de uma solução sistêmica, como exige o problema da fome – multifacetado e complexo, fértil de expressões culturais, impregnado no imaginário popular brasileiro, tão atroz e urgente. O autor apontava a importância de uma reforma agrária, ainda a ser realizada:

“Concebemos a reforma agrária como um processo de revisão das relações jurídicas e econômicas, entre os que detêm a propriedade agrícola e os que trabalham nas atividades rurais. Traduz, pois, a reforma agrária uma aspiração de que se realizem, através de um estatuto legal, as necessárias limitações à exploração da propriedade agrária, de forma a tornar o seu rendimento mais elevado e principalmente melhor distribuído em benefício de todas a coletividade rural”

(1996, p. 87)

Enquanto houver incentivo à produção de commodities sem atenção a políticas que de fato se ocupem de alimentar com qualidade a população brasileira, colheitas recordes significarão pouco na agenda de combate à fome; contraditoriamente, a abundância será a causa mesma da penúria.

Foto em destaque: Alass Derivas