Da fome à fome: a volta da insegurança alimentar

13 anos, dois filhos: um doente, quase morto, com fome. O outro morto já. Negra e magra – tinha pouco mais de 30 quilos -, Elza resolve se arriscar no programa de calouros da Rádio Tupi, comandado por Ary Barroso. Era uma chance, entre as poucas ou nenhuma que se apresentavam. Pega roupas emprestadas da mãe, que pesa quase 60 quilos, e se prepara. Ajeita as dobras com alfinetes no esforço em parecer servir no vestido que não é seu. Chega ao programa. Antes de cantar, porém, recebe o escárnio: a plateia ri. Ary Barroso pergunta:

– De que planeta você vem, menina?

Elza olha para o público. Olha para o apresentador. Sabe o que responder:

– Do mesmo planeta que você, seu Ary. Eu venho do Planeta Fome.

Essa história é real. Trata-se de Elza Soares, eleita em 1999 a cantora brasileira do milênio pela Rádio BBC de Londres. Em 2019, a cantora lançou o álbum “Planeta Fome”, relembrando suas experiências – entre elas, sentir a fome – e os muitos Brasis que viu ao longo da vida. O episódio na Rádio Tupi aconteceu em 1943, três anos antes de Josué de Castro publicar a primeira edição de “Geografia da Fome”.

A fome é um mal crônico da sociedade brasileira. Atravessa o tempo – e nos atravessa o tempo inteiro. É um “fenômeno social total”, como afirmava Josué de Castro: para além das questões nutricionais, envolve a política, a história, a economia, o social:

Ora, a fome na acepção rigorosamente científica do termo, não compreende apenas a inanição, mas sim todas as modalidades de deficiência alimentar, formas visíveis e formas ocultas […] A fome é para mim a expressão biológica de males sociológicos…

in Anna M. de CASTRO, 1996: 115

Primeiramente rural e localizada em particular nas regiões Norte e Nordeste, vinculada à seca, a fome se espalhou para todas as regiões do Brasil. Urbanizou-se. Mudou as características e não foi embora: tal qual visita inconveniente, a fome insiste em ficar. Houve um breve momento, é verdade, em que parecia que ela seria vencida, tornando-se uma má lembrança de outro tempo. Não foi o que ocorreu, infelizmente – ainda não: hoje, mais de 19 milhões de brasileiros passam fome. É o que mostram os dados do projeto VigiSAN (Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil). Ou seja, cerca de 9% da população brasileira não tem o que comer. É o equivalente a um Chile inteiro de gente com fome.

E, embora o problema seja agravado pela pandemia de covid-19, não deve ser reduzido somente a ela: segundo o PMA (Programa Mundial de Alimentos) da ONU (Organização das Nações Unidas), o aumento da fome pode ser explicado por diversos motivos além do coronavírus: conflitos, mudanças climáticas, alta de preços de combustíveis, fertilizantes e sementes, nossos sistemas de produção e de distribuição de alimentos. Décadas atrás, Josué de Castro já denunciava a tendência de se explicar a mazela da fome somente a partir de fenômenos naturais e biológicos. Fazer isso é ignorar – ou tentar esconder – a natureza política do problema.

O que é passar fome?

O conceito de “segurança alimentar e nutricional” consiste no direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Tal definição consta no artigo 3º da lei 11346/2006, que criou o SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional).

“Insegurança alimentar”, portanto, é o seu oposto: quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos.

E existem gradações: 19,1 milhões de brasileiros passam fome (insegurança alimentar grave); porém outros 97,7 milhões não têm acesso a alimentos em quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou leve). Acumulada, a conta fica ainda mais macabra: ao todo, 116,8 milhões de brasileiros – em algum grau – experienciam a fome atualmente. Em outras palavras, mais da metade da população está sem – ou tem pouca – comida no prato.

Ora, algo está estranho: o Brasil é um dos maiores produtores de alimento no mundo; as safras recentes registram recordes históricos; como pode ser que, ainda assim, vivamos no Planeta Fome?

Desmonte e retorno ao Mapa da Fome

Os números mostram o tamanho do problema a ser enfrentado. As estruturas para que esse enfrentamento seja possível, porém, vão sendo aos poucos enfraquecidas e desmontadas. No final de 2016, por exemplo, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos e compromete, assim, a promoção de políticas sociais – entre elas, as voltadas à alimentação. Além disso, em um de seus primeiros atos, ainda em janeiro de 2019, a gestão Bolsonaro extinguiu o Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), órgão responsável por coordenar os programas federais ligados à segurança alimentar. À época da extinção, Rafael Zavalla, representante no Brasil da FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), afirmou que o Consea era um exemplo ao mundo: “Recomendamos a aplicação do modelo do Consea no Conselho Mundial de Alimentação; é um modelo consolidado em plataformas globais”.

Também programas importantes de incentivo à agricultura familiar – que é responsável por boa parte da comida que chega à mesa das famílias brasileiras – foram extintos ou esvaziados, como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Mesmo o Bolsa Família foi terminado, desassistindo 44 milhões de beneficiários, entre os quais 20 milhões de crianças e adolescentes. Entre os méritos do programa, está a redução de 51,4% na desnutrição infantil entre as famílias beneficiárias (o índice caiu de 17,5% em 2008 para 8,5% em 2012).

O sucesso desse conjunto de políticas públicas, hoje extintas ou enfraquecidas, junto a uma série de estruturas e instituições voltadas ao combate à fome, fez com que, em 2014, o Brasil enfim deixasse de figurar no Mapa da Fome formulado pela ONU. Naquele ano, de acordo com a FAO, menos de 5% da população brasileira estava em situação de insegurança alimentar grave; entre 2002 e 2013, o número de brasileiros em situação de subalimentação havia caído em 82%.

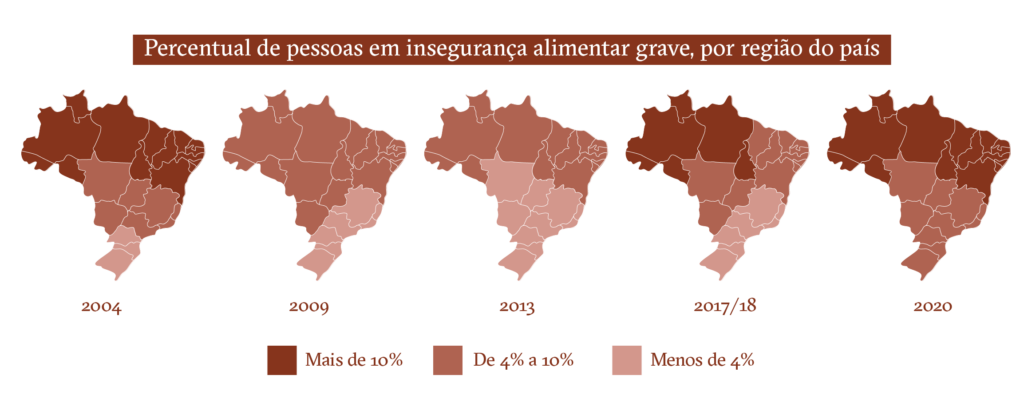

Hoje, porém, o cenário é outro – consequência lógica do desmonte institucional. Os índices de insegurança alimentar e a fome retornaram aos patamares próximos aos de 2004. E, embora as regiões Norte e Nordeste apresentem os piores indicadores, a situação é grave em todo o território nacional.

A fome que é, a fome que foi

A fome de hoje não é a mesma de ontem – ainda que, em termos literais, seja. É a barriga que ronca; os nutrientes necessários para uma vida saudável que não chegam. A fome, para quem a sente, é a coisa a ser vencida imediatamente.

“De início, a fome provoca uma excitação nervosa anormal, uma extrema irritabilidade e principalmente uma grande exaltação dos sentidos, que se acendem num ímpeto de sensibilidade, a serviço quase que exclusivo das atividades que conduzam à obtenção de alimentos e, portanto, à satisfação do instinto mortificador da fome. Desses sentidos há um que se exalta ao extremo, alcançando uma acuidade sensorial incrível: é o sentido da visão. No faminto, enquanto tudo parece ir perecendo aos poucos em seu organismo, a visão cada vez mais vai se acendendo, vivificando-se espasmodicamente”

Josué de Castro, “Geografia da Fome”

Foi nos anos de 1974 e 1975 que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou sua primeira pesquisa nacional, o ENDEF (Estudo Nacional da Despesa Familiar). O estudo revelou que a desnutrição infantil variava de 27% e 24,5% nas regiões Nordeste e Norte a 13,3% e 11,7% nas regiões Centro-Oeste e Sul, respectivamente – confirmando a existência de desigualdades entre as regiões do país, já indicadas por Josué de Castro nos anos 1940. Pesquisas posteriores mostraram redução da desnutrição infantil a uma taxa de 5% ao ano (de 1975 a 1989) e de 5,7% ao ano (1989 a 1996). A intensidade da redução era maior nas áreas urbanas. De 1996 a 2006/07, a prevalência da desnutrição foi reduzida em cerca de 50%: de 13,5% em 1996 para 6,8% em 2006/7.

Em relação a carências nutricionais específicas, o autor de “Geografia da Fome” registrou a existência de 11 tipos diferentes, espalhados geograficamente pelo país. Algumas já foram superadas, como as expressões mais graves de doenças ocasionadas pelas carências específicas de iodo, cloreto de sódio, ácido nicotínico, vitaminas B2, C e D; outras persistem, como é o caso da anemia por deficiência de ferro e ácido fólico e a deficiência de vitamina A. Existem ainda relatos da presença de beribéri (deficiência de vitamina B1) na população indígena da região Norte do país.

A queda na desnutrição, contudo, não era uniforme: indígenas e quilombolas ainda seguiam apresentando taxas de desnutrição infantil superiores a 18%. Tal desigualdade parece se manter atual: de acordo com dados da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) sobre o povo Yanomami, 81,2% das crianças menores de 5 anos têm baixa estatura para a idade (desnutrição crônica); 48,5% têm baixo peso (desnutrição aguda); e 67,8% estão anêmicas. A pesquisa foi realizada em conjunto com Fiocruz, Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), CGAN (Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição) do Ministério da Saúde e Funai (Fundação Nacional do Índio). O estudo indica que – entre outros fatores, como as constantes disputas territoriais com mineradoras e garimpeiros – o contato com alimentos ultraprocessados pelas comunidades indígenas pode estar contribuindo para o panorama.

São poucos os dados populacionais nacionais que registram a evolução dessas carências, diante dos desafios da coleta e análise de dados bioquímicos em amostra representativa do país. A PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde) de 2006 registrou que 20,9% das crianças menores de 5 anos apresentavam anemia e 17,4% deficiência de vitamina A.

Em 2019, o ENANI (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil) realizou coleta de sangue de mais de 8 mil crianças menores de 5 anos e obteve dados inéditos sobre as deficiências de micronutrientes no Brasil. As prevalências de anemia e anemia ferropriva encontradas foram de 10% e 3,5%, respectivamente, com maiores taxas na região Norte, entre crianças de 6 a 23 meses de idade e entre aquelas em situação de menor nível socioeconômico. A prevalência de deficiência de vitamina A foi de 6% no Brasil, com maiores índices nas regiões Centro-Oeste (9,5%), Sul (8,9%) e Norte (8,3%). A prevalência de deficiência de vitamina B12 foi de 14,2% no Brasil, sendo mais presente entre as crianças com idade de 6 a 23 meses da região Norte (39,4%). A prevalência de insuficiência de vitamina D foi de 4,3% no Brasil e maior entre crianças de 24 a 59 meses de idade (5,3%). A prevalência de deficiência de zinco foi de 17,8% no país; a de deficiência de folato foi de 1%.

Comprovando a multidisciplinaridade do tema, foi uma série de fatores que colaborou para que o Brasil reduzisse seus índices de desnutrição ao longo do tempo: aumento da escolaridade materna, melhor acesso a serviços de saúde e de saneamento básico, crescimento do poder aquisitivo das famílias com a valorização do salário mínimo e ampliação da cobertura dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Outras mudanças, porém, geram preocupação – desde o corte em políticas públicas até mudanças em hábitos alimentares. É o que explicaremos na próxima seção.

Mudanças nos hábitos alimentares: ultraprocessados e obesidade

Junto a uma série de transformações socioculturais, também os hábitos alimentares dos brasileiros mudaram ao longo do tempo. Apesar de a comparação do padrão alimentar brasileiro desde a década de 1970 ser possível somente nas regiões metropolitanas do país, os dados são suficientes para que compreendamos de forma geral as mudanças que aconteceram. No período até 2003, as carnes embutidas cresceram sua presença na alimentação brasileira em 300%; biscoitos subiram 400%; refeições prontas tiveram alta de 80%. Em contraponto, feijões e outras leguminosas diminuíram sua presença nos pratos em 30%; o arroz teve redução de 23%; peixes caíram em 50%. Em geral, de 2003 a 2018 se observa um declínio na disponibilidade de alimentos in natura ou minimamente processados (incluindo feijão, arroz, leite, farinha de trigo e farinha de mandioca) e um aumento no percentual relativo a produtos alimentícios processados e ultraprocessados.

Tal mudança nos hábitos alimentares ajuda a explicar um dado preocupante: a prevalência de obesidade apresentou um crescente aumento entre homens e mulheres no Brasil, saltando de 2,7% para 12,5% e de 7,2% para 16,9% entre 1975 e 2007/2008, respectivamente. É sabido que o consumo de produtos ultraprocessados está associado a maiores chances de obesidade.

Dessa forma, excesso de peso e obesidade se tornaram, nas últimas décadas, um dos maiores desafios à saúde pública e à segurança alimentar, atingindo todas as camadas da população. Em anos mais recentes, as Pesquisas Nacionais de Saúde (PNS) identificaram que a obesidade segue crescendo. No último período estudado, em 2019, 60% dos homens adultos apresentavam excesso de peso; 22,8% estavam obesos. Entre as mulheres, 63,3% tinham sobrepeso e 30,2%, obesidade. Em suma, a obesidade aumentou em todos os estratos de renda, em ambos os sexos, mas tende a aparecer mais nas famílias de menor renda.

O feijão perde espaço no prato e na terra

As mudanças nos padrões de consumo não ocorrem ao acaso: a forma como os alimentos são produzidos, processados e distribuídos também impacta nos hábitos alimentares. O sistema agroalimentar moderno, junto à indústria de ultraprocessados, está baseado em uma dinâmica de caráter puramente econômico. Operando sob essa lógica, não poderia oferecer a seus consumidores nada mais que produtos de péssima qualidade nutricional. O paradoxo é tal que, após passarem por tantas alterações (genéticas, uso de agrotóxicos, processos de irradiação, secagem, refinamento, altas temperaturas e pressão, apertização e hidrogenação), são necessários diversos aditivos químicos sintéticos (corantes, aromatizantes, emulsificantes) para devolver aos alimentos cor, sabor, crocância, odor, maciez e aparência de comida perdidos durante o processo industrial. Esse sistema, além de entregar produtos pobres em termos nutritivos – e, por isso, estar diretamente relacionado ao aumento da insegurança alimentar -, está também associado ao desequilíbrio ambiental e ao surgimento de doenças.

Não surpreende, portanto, que o feijão esteja perdendo espaço para a soja: dados do Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) mostram que a área plantada de feijão caiu 35% de 1976 para cá no Brasil. Já a área plantada de soja cresceu mais de 5 vezes, ou 460%. E, com a quantidade de produção caindo, qualquer alteração na safra – como alguma praga ou a seca – gera instabilidade nos preços. O resultado é visto nos supermercados: o feijão ficou 60% mais caro entre março de 2020 e março de 2021. O arroz teve alta semelhante.

É assim que – no mesmo país que registra safras e lucros recordes na produção de alimentos – mulheres buscam restos de comida no lixo dos supermercados e pessoas esperam horas na fila de doação de pedaços de ossos com retalhos de carne. Cenas do Planeta Fome. O Brasil, contudo, tem plenas condições de alterar esse cenário, como o fez em um passado recente. Como canta Caetano – e como fez Elza Soares naquela tarde de 1943 -, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome: