Filhas da mesma agonia: fome, pobreza e desigualdade

Comunidade do Trilho, entre os bairros Aldeota e Cocó, em Fortaleza, Ceará. Nos fundos do supermercado, dona Lúcia e dona Maria se acotovelam com outras donas para conseguir alguma sobra de alimento que possam levar para casa e partilhar com a família. Precisam agir antes que o caminhão de lixo leve os restos ou que misture as partes aproveitáveis com o lixo de fato – aí sim estragando tudo. Os movimentos são rápidos, próprios de quem sente fome, mas, ainda assim, por vezes a carne acaba misturada a detergente ou a água sanitária. Dona Lúcia agarra os pedaços que alcança; depois os lavará com esmero. Se a carne seguir suja, quem encherá a barriga será o cachorro.

Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato,

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, 1947 (um ano após o lançamento de “Geografia da Fome”)

O poeta se assustaria ao ver a cena que circulou pelas redes sociais e em jornais: não são bichos, Manuel; é gente mesmo e o ano já é 2021.

Não nos faltariam casos para seguir ilustrando a desigualdade social brasileira – expressa de maneira brutal quando o assunto em questão é a fome. Gente em fila para receber doação de pedaços de ossos com retalhos de carne em Cuiabá. Uma mulher presa por, desesperada e com fome, roubar Miojo e refrigerante de um supermercado em São Paulo (o valor somado das mercadorias era de R$ 21,69). Em Brasília, um homem grita em meio aos prédios: “Alguém compra um pão pra gente? Alguém compra um leite? É fome! Por favor, é fome”.

A desigualdade brasileira

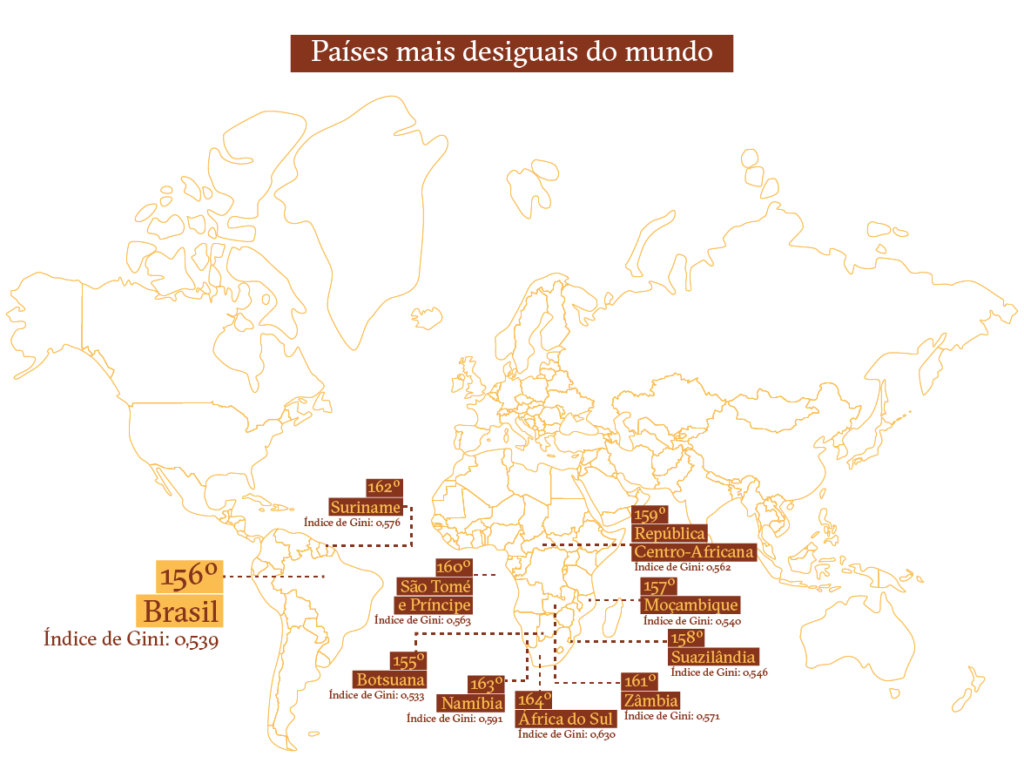

Existem diversas características que distinguem o Brasil de outros países do mundo. Infelizmente, talvez nenhuma seja tão marcadamente brasileira quanto a desigualdade. O Índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda em um país, coloca-nos em uma posição bastante desconfortável: o Brasil aparece na 9º posição (contando a partir do país mais desigual), à frente apenas de países cujas economias são consideravelmente menores. Como explicar a incômoda colocação do Brasil, uma das 15 maiores economias do mundo?

O que torna o Brasil um caso especial, talvez, seja a permanência de desigualdades históricas em meio a um processo de modernização acelerado em um país com abundância de água, terra, população ativa e diversidade em recursos naturais. Josué de Castro via em nosso passado colonial e escravocrata as raízes da desigualdade: a adoção do sistema monocultor amparado no latifúndio teve consequências desastrosas e grande responsabilidade pela perpetuação da pobreza no Brasil e na América Latina. Fizeram-nos subdesenvolvidos, “dejetos” do desenvolvimento europeu e norte-americano:

“O subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta”

Josué de Castro, “Geopolítica da Fome”

“Ilha das Flores” (1989), de Jorge Furtado, mostra o longo trajeto de um tomate até que, rejeitado pelos porcos, torna-se disponível aos seres humanos da Ilha das Flores – o local é um aterro de lixo próximo a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2019, foi eleito pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) o melhor curta-metragem brasileiro da história. Assista.

Ora, o Brasil é um país de área imensa, continental, e um dos maiores produtores de alimentos no mundo; não é natural, portanto, que tenha cidadãos passando fome. Com um PIB de R$ 7,3 trilhões em 2019 e uma população de 212 milhões, nosso país produz o que seria equivalente a R$ 11 mil mensais por família de quatro pessoas. A conta – feita por Ladislau Dowbor – aponta que não há nenhuma razão econômica para a pobreza, a desigualdade e a fome no país. Elas são, sobretudo, questões de ordem política. Tanto é verdade que, por pouco mais de uma década, o Brasil soube reduzi-las: o Índice de Gini mostra que a desigualdade começa a cair continuamente no Brasil a partir de 2003; a trajetória de queda, porém, é interrompida a partir de 2016. Além disso, entre 2004 e 2014, a extrema pobreza foi reduzida em 63%. Um detalhe: recentemente, a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) registrou queda no Índice de Gini, em decorrência de uma ação pontual: o Auxílio Emergencial, benefício aprovado em março de 2020 pelo Congresso Nacional como medida de proteção social no âmbito da pandemia de covid-19. O auxílio, no entanto, já foi encerrado (estes tweets explicam o que aconteceu).

Bolsa Família, salário mínimo, pleno emprego

Por trás desses números, estão políticas públicas compromissadas com a redução da desigualdade e com o combate à fome. Exemplo desse esforço é o Programa Bolsa Família, criado em 2003 e que, entre outros pontos, ajudou a reduzir em 16% a mortalidade de crianças de 1 a 4 anos. Em famílias com mães negras e em municípios pobres, a redução chegou a 26% e 28%, respectivamente.

Outras políticas também se destacaram nesse período, atuando de forma integrada. A valorização real do salário mínimo, oficializada a partir de 2007, é uma delas. Naquele ano, o reajuste do piso nacional passou a ser calculado pela variação do PIB dos dois anos anteriores mais a inflação do ano anterior – garantindo, assim, aumento anual no poder de compra das famílias (afinal, o salário mínimo subiria sempre, obrigatoriamente, mais que a inflação). O ganho real no mínimo ecoava ainda em diversos outros programas que o tinham por base de cálculo, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), destinado a pessoas com deficiência e idosos extremamente pobres, e as aposentadorias em geral.

Todas essas medidas, entre outras, foram pouco a pouco derrubando os indicadores de desigualdade, tanto no meio urbano quanto no meio rural: em 2004, a extrema pobreza agrícola era quase o triplo da extrema pobreza geral; em 2013, as taxas praticamente se igualaram. Assim, a fome ia se tornando um fantasma que – parecia – poderia ser vencido e exterminado de nossa sociedade. Quando o Brasil saiu do Mapa da Fome, em 2014, o número de brasileiros em situação de subalimentação havia caído em 82% desde 2002.

Vale lembrar: já no final dos anos 1930, Josué de Castro defendia a ideia de um salário mínimo como garantia do direito das famílias à alimentação (o mínimo passaria a vigorar por decreto-lei de Getúlio Vargas em 1940).

Um relatório publicado pela FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) em 2014 ajuda a compreender as medidas que fizeram o Brasil ser declarado “fora do Mapa da Fome”. Entre os pontos destacados, estão a definição do problema da fome como prioridade política, com destinação de recursos orçamentários compatíveis com a envergadura do desafio; o aumento da renda da população, através da geração de 20 milhões de empregos formais; o aumento do salário mínimo em 74% acima da inflação; e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Além disso, contaram para o sucesso brasileiro o fortalecimento do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que chegava a 43 milhões de crianças e jovens; o fortalecimento da agricultura familiar, com crédito, assistência técnica e compras públicas; e a articulação e gestão intersetorial, com participação e controle social em instâncias de governança como o Consea (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional). Todas essas frentes, no entanto, sofreram com a precarização ou foram descontinuadas enquanto políticas públicas a partir de 2016.

Redução da desigualdade

A redução da desigualdade de 2002 a 2015 é mensurável sob diversos aspectos: em termos de acesso à educação, mais que triplicou a presença de jovens pobres no ensino médio; ao mesmo tempo, aumentou em 23 vezes a chance de ingresso dos 20% mais pobres na universidade – onde a presença de jovens negros cresceu 268%.

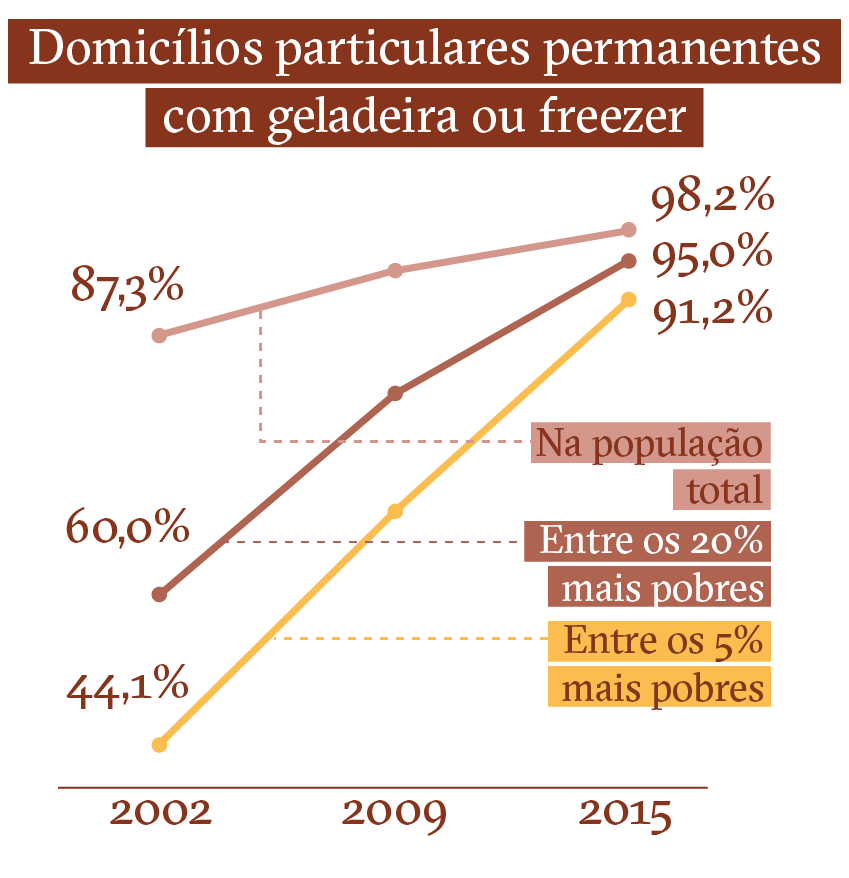

Devido ao investimento em tecnologias sociais – como as cisternas -, 10 milhões de famílias do Norte e do Nordeste passaram a ter acesso à água de qualidade; houve praticamente a universalização do acesso à energia elétrica com o programa Luz para Todos. Assim, o número de famílias em domicílios precários baixou de 16,1% para 7,5%; a desigualdade de acesso à geladeira entre os 5% mais pobres e o resto da população caiu de 43,2% para apenas 7%.

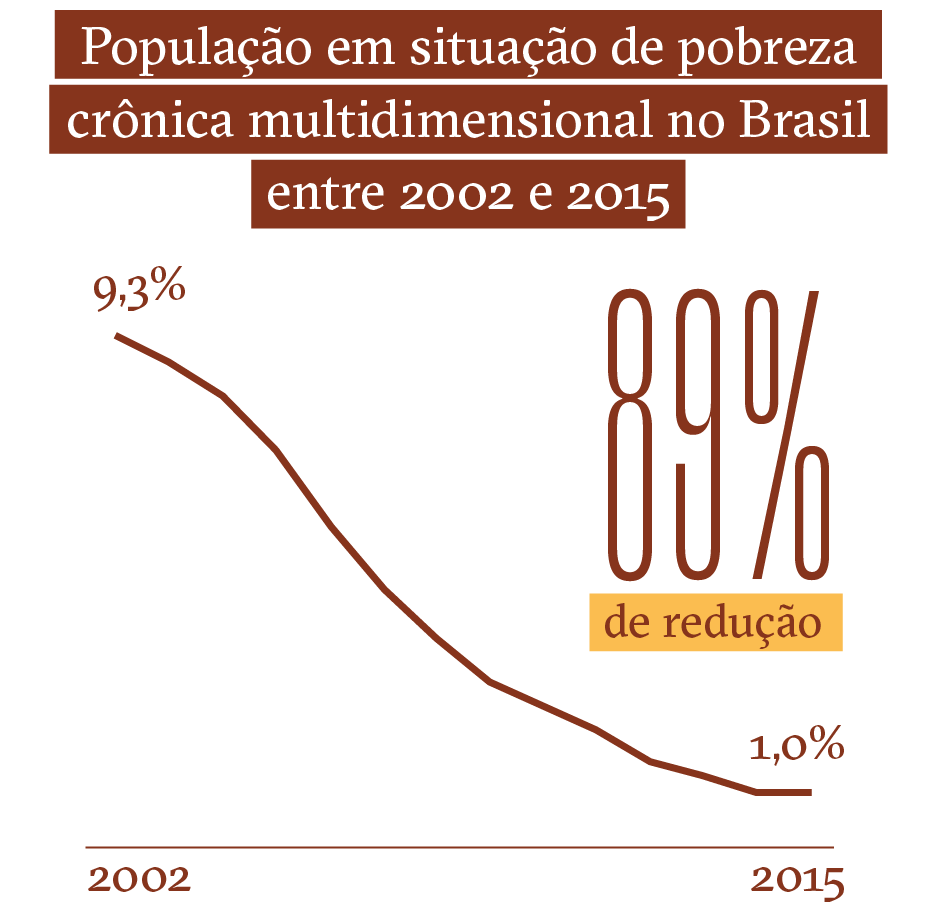

O atendimento médico na atenção básica cresceu 64%; a renda dos 20% mais pobres cresceu quase quatro vezes mais rápido que a dos mais ricos; em geral, a pobreza multidimensional – que leva em conta, para além da renda, parâmetros de frequência escolar, escolaridade, saneamento, água segura, eletricidade, moradia e acesso a bens duráveis – teve redução de 89%.

Fonte: Faces da Desigualdade

O desmonte institucional e suas consequências

Da mesma forma como foi necessário um forte aparato institucional para reduzir a pobreza no Brasil, mecanismos de igual grandeza agiram na direção oposta para que, hoje, a desigualdade se faça grotescamente presente outra vez.

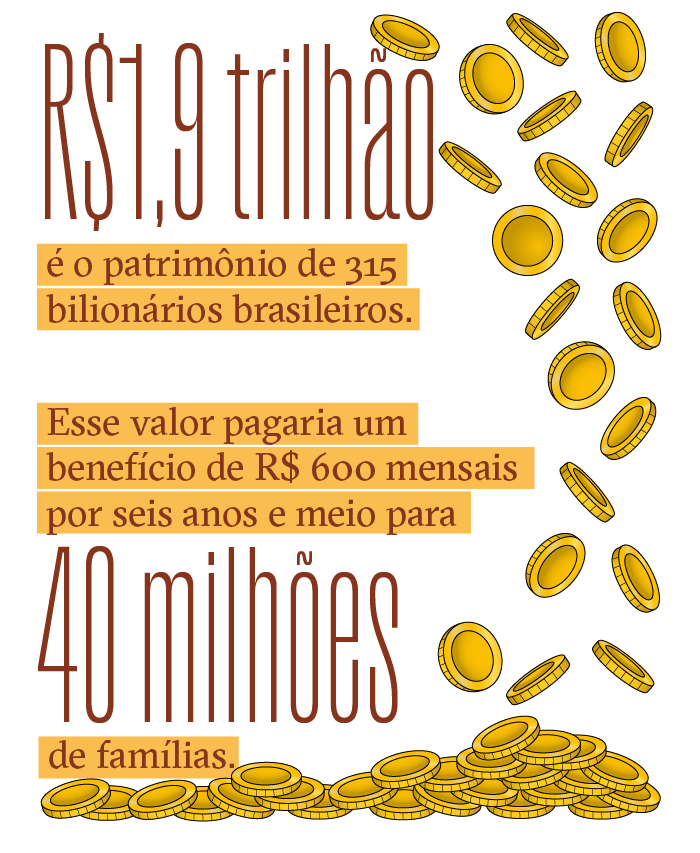

Um símbolo dessa desigualdade: durante a pandemia de covid-19, surgiram 40 novos nomes na lista de pessoas com pelo menos R$ 1 bilhão em patrimônio no Brasil. Ao todo, a lista de bilionários brasileiros da Forbes de 2021 contém 315 nomes que, juntos, acumulam patrimônio de R$ 1,9 trilhão. A título de comparação: esse valor financiaria a produção de 119,8 bilhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pela Fiocruz, cotada a R$ 15,85 a dose. Ou pagaria um benefício de R$ 600 mensais por seis anos e meio para 40 milhões de famílias.

Falando sobre a pandemia, aliás: é certo que ela agravou a situação da fome e acentuou desigualdades, contudo, não justifica nada sozinha: o número de pessoas na extrema pobreza já havia aumentado entre 2019 e 2020 – portanto antes da crise sanitária – em 3%. A taxa de desemprego também já havia atingido mais de 11% em janeiro de 2020. Além disso, com a pandemia, os 10% mais ricos passaram a ganhar 42 vezes mais que os 40% mais pobres nas regiões metropolitanas do Brasil, expondo o aumento da desigualdade. Contudo, isso não significa que antes o cenário era positivo: no 1º trimestre de 2020, os 10% do topo da distribuição de renda já ganhavam, em média, 29,6 vezes mais do que os 40% da base.

A análise do Índice de Gini a partir de 2000 revela que mais de 47% da redução da desigualdade deveu-se ao aumento do emprego (em especial ao formal, com carteira assinada) e ao aumento real do salário mínimo. É a partir de 2016 que o inverso ocorre, com a perda de renda da parcela mais pobre e o aumento da desigualdade devido a um conjunto de fatores que combinaram, de um lado, a desorganização das políticas de proteção social e a redução dos gastos sociais (como, por exemplo, o “teto de gastos”, medida que congela os gastos públicos por 20 anos); e, de outro, o aumento do desemprego, a crescente crescente precarização do mercado de trabalho e o fim da política de valorização do salário-mínimo. Vale ressaltar que, entre os grupos mais impactados pelo crescimento da pobreza e das desigualdades, estão mulheres e crianças – em especial as negras.

Não é à toa que, hoje, 116,8 milhões de brasileiros vivam com algum grau de insegurança alimentar (ou seja, mais da metade da população) e, desses, 19 milhões passam fome. Cenas como as que descrevemos no início do texto voltaram a acontecer, junto a muitos outros casos Brasil afora: a aluna que desmaia em sala de aula por fome; a mãe de uma criança de 5 anos que é presa acusada de furtar água e está há mais de 100 dias no presídio.

Ó, mundo tão desigual

Tudo é tão desigual

De um lado este carnaval

Do outro a fome total

A fome tem rosto, e é preto

Mas o que significa afirmar que 19 milhões de brasileiros passam fome? Algumas dessas pessoas são vistas a vagar pelas ruas, passamos por elas deitadas sob viadutos ou em bancos de praças; mas quem são elas?

O estudo da Rede PENSSAN sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de covid-19 não por acaso foi intitulado “Olhe para a fome”. O que faz, contudo, é mais que isso – olha para quem sente a fome e, em algum sentido, realiza o que Josué de Castro pretendia com a “representação social dos famintos”: busca entender quem são essas pessoas, o que pensam, como agem, o que sentem e quais as suas estratégias de sobrevivência.

“São sombrias caravanas de espectros caminhando centenas de léguas em busca das serras e dos brejos, das terras da promissão. Com seus alforjes quase vazios, contendo quando muito um punhado de farinha, um pedaço de rapadura; a rede e a filharada miúda grudada às costas, o sertanejo dispara através da vastidão dos tabuleiros e chapadões descampados, disposto a todos os martírios. Sem recursos de nenhuma espécie, atravessando zona de penúria absoluta, gastando na áspera caminhada o resto de suas energias comburidas, os retirantes acentuam no seu êxodo as consequências funestas desta fome. Vê-los é ver, em todas as suas pungentes manifestações, o drama fisiológico da inanição”

Josué de Castro, em “Geografia da Fome”, retratando a fome de seu tempo.

Voltando à fome de hoje, o estudo da Rede PENSSAN aponta que a insegurança alimentar é maior nos domicílios nos quais a pessoa de referência é mulher, ou autodeclarada preta ou parda, ou tem baixa escolaridade. Em suma, embora esteja espalhada pelo país, a fome incide sob um rosto com maior intensidade: o da mulher, negra, de baixa renda. Alguém como Carolina de Jesus, hoje considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, e que registrava, em diário, seu duro cotidiano.

Ao darmos rosto à fome, percebemos que, à desigualdade econômica, somam-se outras. O conceito de pobreza, enfim, não pode ser reduzido à noção de precariedade de renda; é complexo e abrangente; está relacionado a vários tipos de desigualdades – raça, gênero, território, idade, etnia, classe, participação, poder. Portanto, também as soluções e a busca por maior igualdade passarão por todas essas interseccionalidades.

“Quem inventou a fome são os que comem”

Carolina de Jesus, no livro Quarto de Despejo